Азовское море и Приазовье всегда были стратегически важным регионом России. Теперь, когда Азовское море стало нашим внутренним, его значение для государства кратно возросло.

Отсюда вытекает необходимость получать качественную информацию о направленности экологических процессов, как на море, так и на прилегающих территориях.

Исследование ученых показывает, что в последнее время имеет место осолонение вод Таганрогского залива и Азовского моря в целом, что вызвано уменьшением стока пресной воды из реки Дон. Такое положение дел запускает целую цепочку событий. В Азовское море начинают активно проникать чужие для этого ареала черноморские виды аквакультуры – рыбы, медузы, планктон. При этом исконно азовской рыбе – судаку, лещу, тарани – становится хуже. Их места обитания сокращаются, и по прогнозам, к 2027 году могут сжаться на 30-40%. По сути, в Азовском море перестраивается все пищевые цепочки. Это означает, что мы несем прямые убытки, поскольку традиционных видов рыб все меньше, падают объемы вылова. Помимо этого, на Азовском море и прилегающих территориях наблюдается неравномерное выпадение осадков – сильная засуха сменяется аномальными ливнями и пыльными бурями, которые на Юге России в последнее время участились.

Засушливые периоды становятся длиннее, ветер сильнее. Пыль и песок оседает в Азовское море и в Цимлянское водохранилище, от чего страдает качество воды и воздуха. Плюс сами ветры стали экстремальными – ураганы 30 метров в секунду и выше дуют теперь чаще и дольше. Это приводит к опасным сгонно-нагонным явлениям, когда вода под воздействием ветра либо отходит ниже критических отметок, вызывая обмеление каналов и судоходных путей, либо наступает, разрушая прибрежную инфраструктуру.

Пример – разлив мазута в Керченском проливе в конце 2024 года, что стало настоящей экологической катастрофой. И угроза таких разливов при штормах остается высокой.

Страдает и экология, и люди. В регионах, примыкающих к Азовскому морю, живет 8-10 млн человек. Вода становится хуже не только из-за песка и пыли, но и по микробиологии. При таких условиях активнее размножается токсичный планктон, что, в свою очередь, повышает риски заболеваний, в том числе онкологических.

Однако ученые ДГТУ не просто фиксируют все эти негативные изменения, но и занимаются прогнозами. Школа Александра Сухинова, в которую входят ученые ДГТУ – доктор физико-математических наук, профессор кафедры «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» Александр Чистяков, доктор технических наук, профессор кафедры «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» Алла Никитина, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Математика и информатика» Юлия Белова, не только констатирует факты, в том числе проблемные, но и разрабатывает инструменты для решения возникающих задач – математические модели.

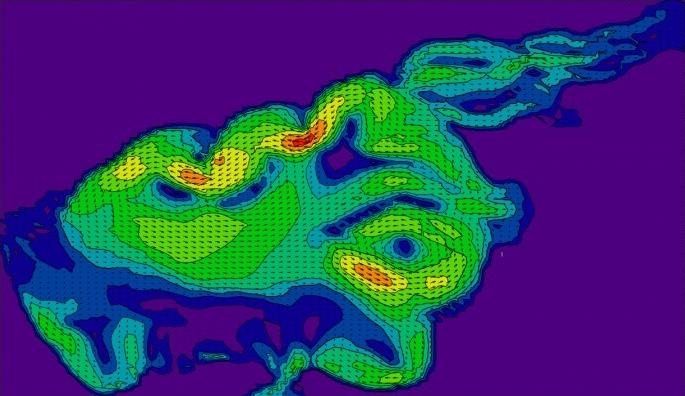

Уже созданы очень подробные 3-D модели, которые описывают гидродинамику – процессы движения воды в Азовском море и в Цимлянском водохранилище.

Трехмерные модели учитывают глубину водоемов, рельеф дна, объем воды, которая приходит из рек, обмен массами воды между Азовским и Черным морями, направление и силу ветров. По сути, это очень качественный прогноз погоды, но составленный для воды. Практическая ценность этого исследования – возможность точно предсказать, как при шторме изменится уровень воды в фарватере или куда поплывет пятно загрязнения, если случится разлив нефти, как будет распространяться микропластик, или как влияют на морскую акваторию городские стоки Таганрога, Мариуполя и других приморских городов. В этом процессе задействованы и данные со спутников.

В проекте ДГТУ есть также модели прогноза пыльных бурь, связывающие воедино море и атмосферу.

Более того, модели, разработанные командой Александра Сухинова, позволили задним числом воспроизвести и объяснить крупные события. Например, в 2001 произошла экологическая катастрофа, когда в Азовском море образовалась огромная - более 1 200 квадратных километров – зона сероводородного заражения.

В 2014 году из-за сильного штормового нагона в районе Таганрога вода поднялась на 4 метра. Модель ДГТУ смогла очень точно реконструировать, а значит, задним числом предсказать эту критическую ситуацию.

Необходимо отметить, что 11 лет назад имевшиеся тогда комплексы, в том числе зарубежные, с задачей не справились.

Наша разработка оказалась точнее. Она функционирует на базе специального программного комплекса Азов 3D, который позволяет оперативно делать точные прогнозы для морских течений, загрязняющих факторов, для состояния планктонов. Были определены устойчивые вихри в море, где загрязнители могут скапливаться и задерживаться. Это важно знать, чтобы быть готовым к таким ситуациям. Вызовы очень серьезны, но у науки появляются все более эффективные инструменты – математические модели, суперкомпьютеры, данные со спутников. Всё это позволяет не просто фиксировать проблемы постфактум, но и заглядывать вперед, понимать взаимосвязь процессов, прогнозировать развитие ситуации и определять возможности влияния на них, реально помочь Азовскому морю, оздоровить экосистему и защитить людей, которые там проживают.

Исследование проведено по программе развития ДГТУ «Единое здоровье», в рамках программы «Приоритет 2030».

Игорь Голота, управление информационной политики

isdstu@mail.ru